Il est un constat assez simple quand on observe les animaux : certains comportements paraissent évidents dans des situations précises. On s’attend ainsi à ce qu’un zèbre prenne la fuite face à un lion, à ce qu’un rat-taupe creuse des galeries, ou encore qu’un animal territorial se montre agressif face à ses concurrents. Mais un autre constat est aussi assez évident : on observe une variabilité dans le comportement des individus. Par exemple, certains zèbres vont faire face au lion, essayer de lui donner des coups de sabots tandis que d’autres seront déjà loin. Pourquoi une telle variabilité ? Plusieurs explications possibles. Un comportement peut être lié à l’état de l’animal (faim, état reproducteur, etc.). Typiquement, un herbivore qui a un jeune va être plus enclin à faire face aux prédateurs pour défendre sa progéniture. L’âge de l’individu peut également modifier son comportement, celui-ci gagnant en expérience et en assurance. Evidemment, des variations entre individus peuvent également être invoquées, telles qu’une variabilité génétique ou épigénétique.

Parallèlement, une autre cause liée à tous ces facteurs peut expliquer les différences comportementales entre deux individus : leur personnalité.

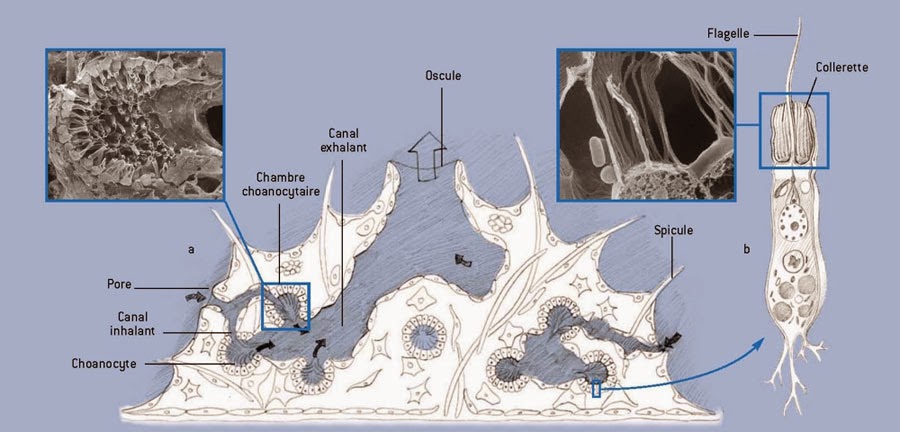

Qu’est-ce que la personnalité animale ?

La personnalité est un concept bien connu chez l’être humain. Untel est plus timide ou plus extraverti, untel est de nature optimiste, untel ne peut pas tenir en place et a besoin de découvrir le monde tandis que son frère jumeau préfère geeker sur son ordinateur toute la journée… Est-ce le même genre de « personnalité » dont on parle dans le règne animal ? Hé bien, oui. En quelque sorte. Si vous avez eu des animaux de compagnie, vous vous en êtes rendu compte vous-même. L’un était joueur, l’autre de nature tranquille, le dernier enfin était un froussard…

|

| Les propriétaires d’animaux domestiques l’ont tous remarqué : les différences comportementales sont flagrantes entres les individus. L’un est facétieux ou curieux, l’autre est un froussard, le plus vieux est grincheux et son frère est joueur… (Source) |

La personnalité chez les animaux a longtemps fait débat, notamment depuis l’époque où les animaux étaient considérés comme inférieurs aux humains puisque contrairement à ces derniers, ils ne possédaient pas d’âme. Cependant, depuis quelques années, c’est un peu le concept à la mode en écologie comportementale.

La personnalité, ou tempérament, a de multiples définitions (voir Réale et al. 2007). Je la définirais ainsi dans cet article : la personnalité d’un animal fait référence à ses propres tendances émotionnelles affectant son comportement de manière constante dans le temps et dans différents contextes. La fin de la phrase est très importante, puisque c’est par la constance que les chercheurs reconnaissent la personnalité.

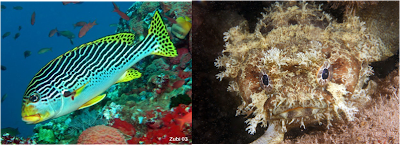

Prenons un exemple. L’agressivité fait partie des traits de personnalité les plus classiquement étudiés. Si nous voulons mettre en évidence la personnalité chez une espèce de poisson (« poisson » lato sensu pour ne pas tâcher le titre du blog !) pour ce trait, nous pourrions placer devant eux un miroir (le miroir simule la présence d’un congénère), et compter pendant un temps déterminé le nombre de tentatives de morsures. Si on observe une différence entre individus (certains mordent beaucoup et d’autres peu), c’est une bonne piste, mais ça ne suffit pas pour parler de personnalité : il faut une constance dans le temps. On va alors répéter l’expérience après quelques jours, avec les mêmes individus. Si les individus les plus agressifs lors de la première expérience sont également les plus agressifs lors de la deuxième expérience, la personnalité se précise. Mais il faut également considérer la constance « dans différents contextes ». On peut ainsi modifier l’environnement ou l’intrus : par exemple en mettant des vidéos à la place des miroirs, qui montrent des individus de plus ou moins grosses tailles, les individus les plus agressifs face aux petits concurrents doivent également être les plus agressifs face aux gros concurrents pour qu’on puisse parler proprement de personnalité.

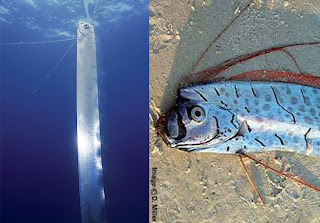

|

| Le miroir est souvent utilisé pour simuler la présence d’un congénère et déclencher l’agressivité. Parmi les autres techniques : des vidéos montrant des congénères (agressifs ou non), des leurres simulant des congénères ou des objets indésirables, ou encore des individus réels séparés de l’individu focal par une vitre, éventuellement teintée d’un côté pour éviter une réponse de la part des individus non étudiés, et donc une influence sur le comportement du poisson focal (Source). |

Dans l’étude de la personnalité, cinq grands types de traits sont souvent considérés : la timidité-témérité, l’exploration, l’activité, la sociabilité et l’agressivité (Réale et al. 2007).

On peut aller encore plus loin : il a été montré chez plusieurs espèces qu’il existait des corrélations entre plusieurs traits de personnalité. Par exemple, chez certaines espèces, les individus les plus explorateurs sont également les plus actifs et les plus enclins à prendre des risques. On parle alors de syndrome de personnalité.

|

| Le diamant mandarin Taeniopygia guttata est un des oiseaux les plus utilisés pour les tests comportementaux en laboratoire (Source) |

Enfin, sachez que la personnalité a été mise en évidence chez un très grand nombre d’espèces appartenant à tous les groupes, y compris chez des invertébrés (voir Wray et al. 2011 pour un exemple chez l’abeille).

Conséquences de la personnalité

La personnalité des individus a évidement un impact sur de nombreuses variables : efficacité d’approvisionnement, dispersion, comportement anti-prédateur, comportement sexuel, grégarisme, etc. Elle affecte donc à la fois la survie et le succès reproducteur des individus.

Par exemple, la personnalité de deux partenaires peut avoir un impact sur leur succès reproducteur. Schuett et ses collaborateurs (2011) ont ainsi mis en évidence, chez le diamant mandarin Taeniopygia guttata, que l’aptitude phénotypique de la descendance (leur capacité à survivre et laisser des descendants viables, pour faire simple) augmente lorsque les parents ont une personnalité similaire. De même, il a été montré chez la mésange charbonnière Parus major que les couples formés d’individus de personnalités proches ont un meilleur succès reproducteur (Both et al. 2005).

Au cours de mon master, j’ai eu la chance de faire un stage sur la personnalité d’un poisson, le cichlide zébré Amatitlania nigrofasciata, et j’aimerais clôturer cet article en vous racontant un peu cette expérience. L’animal est d’un naturel fort agressif, et sa taille modeste ne l’empêchait pas outre mesure de s’en prendre à moi par d’infâmes tentatives de morsures lorsque j’avais la gentillesse de nettoyer les aquariums… Par ailleurs, c’était assez fréquent de retrouver des petits squelettes flottant à la surface, signe d’un drame nocturne dans les aquariums… Au cours de la reproduction, ces poissons forment des couples monogames, où les deux partenaires s’occupent de défendre le nid et les jeunes. Quand il ne leur prend pas l’envie de les dévorer…

|

| Le cichlidé zébré Amatitlania nigrofasciata (Source) |

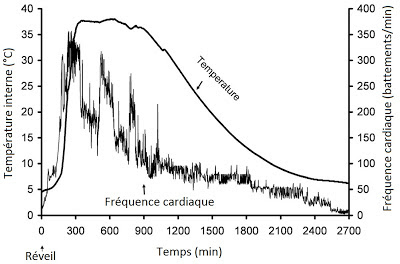

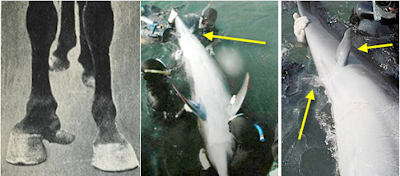

De ces constats, on peut suggérer que l’agressivité doit jouer un rôle important dans la défense du nid. On a donc voulu savoir si madame ne préférait pas un mâle agressif à titre de bon garde du corps. Pour cela, on a placé la femelle dans un aquarium où, de chaque côté, se trouvait un mâle. L’un des mâles avait un miroir pour se défouler sur son reflet et montrer à la femelle à quel point il était agressif…

L’expérience n’a pas du tout fonctionné : le mâle ne s’occupait pas trop du miroir à vrai dire. Comment booster son agressivité naturelle ? L’idée est venue rapidement de la douleur de la morsure infligée par un des mâles qui défendait des œufs… Le mâle doit se sentir « chez lui » pour avoir un comportement territorial agressif. On a alors laissé les mâles avec une madame pendant quelques jours, histoire qu’il se fasse à sa maison, et on a répété l’expérience (en enlevant les mesdames). Cette fois, le mâle au miroir s’est littéralement défoulé dessus, pensant défendre sa maison et sa future petite famille, et la femelle a pu apprécier son agressivité et la comparer avec celle inexistante du mâle passif de l’autre bout de l’aquarium. Il faut préciser que seul ce caractère pouvait être pris en compte par la femelle : les mâles étaient de taille égale (on sait que chez cette espèces les femelles préfèrent les gros mâles), leur territoire était strictement identique et une vitre la séparait de ces messieurs pour éviter le passage d’odeurs ou d’interactions physiques. Résultats de la manip ? Bingo ! Les femelles ont en moyenne passé bien plus de temps à zieuter le mâle agressif que son congénère passif !

|

| Un des résultats de la manipulation : on voit que la femelle passe en moyenne plus de temps du côté du mâle agressif (mâle avec le miroir). |

La personnalité peut donc être un des critères sur lesquels se basent les femelles (ou les mâles le cas échéant) pour choisir leur partenaire sexuel. D’ailleurs, ce n’est pas une découverte : on savait par exemple que, chez le guppy Poecilia reticulata (un autre poisson), les femelles montrent une préférence envers les mâles les plus téméraires (Godin & Dugatkin 1996 ; Pomiankowski 1997). Hé bien oui, chez les poissons comme chez tous les animaux, il n’y a pas que l’apparence qui compte !

Bibliographie

Both, C., Dingemanse, N.J., Drent, P.J. & Tinbergen, J.M. 2005. Pairs of extreme avian personalities have highest reproductive success. Journal of Animal Ecology, 74, 667–674.

David, M., Auclair, Y. & Cézilly, F. 2011. Personality predicts social dominance in female zebra finches, Taeniopygia guttata, in a feeding context. Animal Behaviour, 81, 219–224.

Godin, J.G.J. & Dugatkin, L.A. 1996. Female mating preference for bold males in the guppy, Poecilia reticulata. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93, 10262-10267.

Pomiankowski, A. 1997. Sexual selection: Rebels with a cause. Current Biology, 7, R92-R93.

Réale, D., Reader, S.M., Sol, D., McDougall, P.T. & Dingemanse, N.J. 2007. Integrating animal temperament within ecology and evolution. Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society, 82, 291–318.

Schuett, W., Dall, S.R.X. & Royle, N.J. 2011. Pairs of zebra finches with similar 'personalities' make better parents. Animal Behaviour, 81, 609-618.

Wray, M.K., Mattila, H.R. & Seeley, T.D. 2011. Collective personalities in honeybee colonies are linked to colony fitness. Animal Behaviour, 81, 559–568.

Sophie Labaude

.jpg)